腎臓食への移行プロセスのポイント考察

腎臓食への移行プロセスのポイント考察我が家のCoCoっちは心臓のお薬を飲み始めて2年半

ACEブロッカーも利尿剤も飲んでいたのですが、その影響で腎臓の数値が上昇。

すぐに利尿剤2種を中止しましたが、腎臓の数値が下がらないために

現在はACEブロッカーも中止しています。

利尿剤を中止してからはお水をがぶ飲みすることもなくなりましたが

現在もおしっこはちゃんと出ています。

過剰な利尿剤投与が腎機能を痛めてしまったのかもしれません。

しかし、ACEブロッカー中止後、お咳が出るようになってしまったため

やむなく1種類の利尿剤を再開。腎機能に留意し、以前の1/3量での再開ですが

それでも腎機能に影響を与えることは避けられません。

一時はBUNとクレアチニン、リンの数値が高かったのですが

現在はクレアチニンは正常値、リンは現在リン吸着剤を使用して正常値です。

しかし、BUNはまだ高いのとリンは吸着剤を使っても正常値ギリギリなので

食事を腎臓に優しい食事に切り替えることにしました。

最初は現在の生食でどうやったらリンを減らせるかをリサーチしたのですが

そもそも骨と生肉と内臓が75%含まれている段階でアウト。

それなら骨と肉の割合を減らせば良いと考えたのですが、

内臓肉や骨、サーディンなどを含む現在のBARFでは

腎臓を守る低リン食は無理だということを納得するまで

いろんな意見を聞いたり、調べたりで、かなりの時間がかかりました。

結局、色々調べて試行錯誤してからその結果をまとめてから

ホリスティックのドクターに相談に行き、自分の出した結論に意見をもらいました。

なので、今回はドクターに確認したこともポイントとして加えています。

CoCoっちの場合はBUNが高くてもクレアチニンは正常値なので

タンパク質制限はありませんが、現在はタンパク質は過剰にならないようにしています。

(今までBARFでタンパク質やリンを摂りすぎていたのも事実です)

今回は1日の必要カロリー計算から必要タンパク質量の算出方法など、

基本に戻って必要量をきちんと把握してからのスタートでした。

今回いろいろ調べてゆく中でヒトの腎臓病の情報も確認しましたが

ヒトに推奨されるものがわんこには微量でも毒性があるものもあります。

私は習慣でどんな細かいことでも「わんこには安全か?」を調べるのですが、

同じ腎臓病だし、基本は同じ、お医者さんがおっしゃってる情報だから大丈夫と

ヒト用の情報をそのままわんこに適応してしまう可能性がある怖さも感じました。

なので、安全のためにこういった部分だけでも読んでみてくださいね。

みんないつか迎えるシニア時代、同じ症状や同じ病気の子のお悩みに

少しでもお役に立てますように・・・

その目安やサンプルメニューは「わんこと腎臓病」に載せていますので

そちらも併せてご参考になさって下さいね。

腎臓病の食事制限の目安としてBUNやクレアチニンの値が問題になりますが、

まずは体重に合った必要タンパク質量を割り出すために必要カロリーから算出します。

最初に安静時エネルギー要求量RER(Resting Energy Requirement)を算出します。

(安静時エネルギー要求量とは正常な犬が快適な温度の中で安静状態」にある状態での

必要な1日のエネルギー量のことです。)

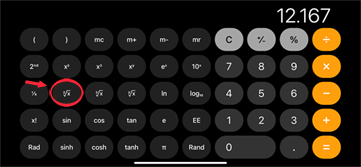

RERは以下の計算式で求めることができます。

安静時エネルギー要求量(RER)= 70 x 体重0.75

体重を3回かける(体重 x 体重 x 体重)

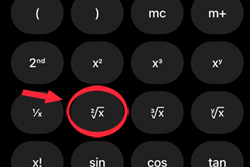

√(ルート)を2回押す = 2√X キーを2回押す

(iPhoneでは√キーは2√Xと表示されているキーです)

x 70 (算出された数値に70をかける)

この計算式に則って計算すると、

2.3キロのCoCoっちの場合の安静時必要カロリーは

2.3 x 2.3 x 2.3 = 12.167

2√X ボタンを2回押すと → 1.867

70をかける → 1.867 x 70 = 130.7 kcal

スマホの電卓を「横表示」にすると現れます。

拡大するとここ↓

RERはあくまで「安静時で動かない状態の必要最低限カロリー」ですので

その子の年齢や状態による「係数」をかけて1日に必要なエネルギー量を算出します。

1日のエネルギー要求量はDER(Daily Energy Requirement)と呼ばれ、

上記のPERにライフステージごとの係数をかけた以下の計算式で算出されます。

この「係数」はわんこの状態によって変わり、各ステージの係数は以下のようになります。

|

状態別RERにかける係数 |

|

|

4カ月未満の成長期のパピー |

3.0 |

|

4カ月から9か月の成長期のパピー |

2.5 |

|

10カ月から12か月の成長期のパピー |

2.0 |

|

不妊手術・去勢手術済みの成犬 |

1.6 |

|

不妊手術・去勢手術していない成犬 |

1.8 |

|

最近ちょっと太ってきたかな?の子 |

1.4 |

|

肥満で健康のためにダイエットが必要な子 |

1.0 |

|

シニアさんで運動量が少し落ちてきたかな?の子 |

1.2-1.4 |

|

病気で寝たきりや安静が必要な子や運動できない子 |

1.0 |

CoCoっちの場合、現在は心肥大があってお咳が出るので

現在はお散歩も以前の1/5程度の距離しか歩かせていません。

ゆっくり歩けば長距離も問題なく歩けるのですが、

パピーの頃からのパワーウォークの癖でどうしても早く小走りのように歩いてしまうので

その分、お咳が出てしまい、抱っこして咳を鎮めます。

それでもお部屋の中ではけっこう動くので

「シニアさんで運動量が少し落ちてきたかな?の子」として係数は「1.2-1.4」となるので、

運動量けっこう落ちてるので1.2を選び

1日の必要カロリーは130.7kcalx1.2=156Kcal (小数点以下切り捨て)としています。

・・・が、お散歩から帰ったら嬉しくて猛ダッシュしちゃうんですが(激しくカロリー消費)

その分、おやつ(ニンジン・ブロッコリー・ポテト・バナナ・ピーマン・

ズッキーニ・パプリカ・ギザ芋・丸ギザ)で充分カロリー補充できてます。

1日の必要タンパク質量は上記で計算したDERから算出します。

AAFCOの推奨する粗タンパク質量は

これは1日の必要カロリーが1000kcalの子は1日45gのタンパク質が必要であるということです。

この基準に合わせて、CoCoっちの1日の必要カロリーから必要タンパク質量を算出すると

156kcal/1000kcal = Xg/30-35g となりますので、

CoCoっちに必要な1日のタンパク質量は 4.7g - 5.5g の範囲となります。

ここで注意しなくてはいけないのがお肉そのものの重量がイコールタンパク質量ではないということ。

例えばターキー100gに含まれるタンパク質量は27gです。

Cocoっちごはんの場合、1日のタンパク質量を5.5gとした場合、

5.5gのタンパク質をターキーのミンチ肉で摂るとした場合はミンチ肉20gとなります。

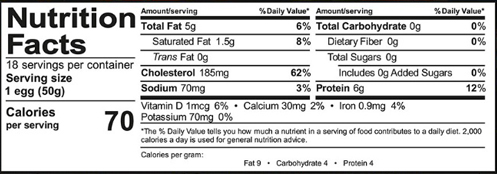

また、卵Lサイズは約50gですが、含まれるタンパク質量は6.0g-6.5gです。

卵の白身と黄身の割合は、白身約31g、黄身が約19gですが、

白身に含まれるタンパク質量が約3.6g、黄身に含まれるタンパク質量が約3.2gです。

CoCoっちの使っている卵はタンパク質量が6.0gと表示されていましたが

黄身の大きさがやや小さめの卵なので白身1個のタンパク質量を3.6gと計算しています。

Cocoっちの腎臓のステージではタンパク質制限は必要なくもう少し多めで良いのですが、

始めて間もない移行期なのと、利尿剤が再開されて腎臓への影響が心配なので

来週の血液検査の結果を見てからタンパク質量を調整するつもりです。

ちなみに卵1個のカロリーは(茹でたりポーチドエッグにして油を加えず加熱した場合)

白身が16kcal 黄身が73kcalだそうです。(日本食品標準成分表2015年版から)

CoCoっちの使っている卵の表示カロリー(↑)とは微妙に違っているのですが、

白身と黄身のカロリーの割合として参考にします。

多くの場合、腎臓病に関する意見は食事中のタンパク質レベルに関連しています。

これはタンパク質が原因というわけではなく、

腎不全になると、食事中のタンパク質がろ過しきれないことが問題になります。

これが、慢性腎臓病の場合の検査値からタンパク質制限食が必要とされる理由です。

しかしタンパク質は筋肉、身体の維持に維持に必要なものです。

過剰な量を与えず、最低必要量を割り出してきちんとあげることが大切です。

いろいろと調べていくうちに問題はタンパク質自体にあるのではなく、

腎臓が機能しなくなると、「タンパク質に付随する特定のもの」がろ過されずに

体外に排泄されず、血液化学のバランスが崩れることの方が深刻だとわかります。

特に問題となるのは、身体のリン酸を排泄する能力の低下で、

それに併せてカルシウムを体内に保持する能力が低下することです。

これは、身体がリンの排泄プロセスの中で、リンをカルシウムと結合させて

一緒に排泄するために、リンの排泄と同時にカルシウムレベルの低下が起こります。

リンに吸着するカルシウムレベルが低下している状態では、

時間の経過とともに血中リンレベルが上昇し、リンが身体の組織に蓄積し、

複数のシステムの問題を引き起こします。

特に腎臓病が進行するにつれて、心血管傷害がますます起こりやすくなります。

これは腎臓病のステージが上がるごとに、心臓発作や脳卒中などが起こりやすくなり、

マルチシステム障害(多機能不全)となる危険性が高まるということです。

CoCoっちのかかりつけのホリスティック獣医さんも腫瘍専門医も

BUNよりもリンが高くなることを懸念します。

上記の理由を考えあわせれば、腎臓病にとってタンパク質制限の前に

低リン食への切り替えが大切なことがよくわかります。

リンはタンパク質が豊富な食品に最も多く含まれていますが、

ほとんどすべての食品や材料にある程度含まれています。

このことはつまり、リンを完全に制限する事は簡単ではないということです。

以下は今回生食から低リン食に移行した際のプロセスです。

かなり大幅な変更でしたので、慎重に確認しながらの移行でした。

まず第一に「徹底的に避けるべきもの」を書き出してみます。

これは徹底して避ける第一位でタンパク源を選ぶ目安になります。

各食品に含まれるリンの値は以下の表と記述を参考にしています。↓

Mayo Clinic の高リン食品と低リン食品で意外だったのは

ファットフリー(無脂肪)クリームチーズやファットフリーサワークリームよりも

レギュラー(脂肪分無調整)やローファット(低脂肪)クリームチーズやサワークリームの方が

リンの含有量が低いということでした。

そして、最後に書かれている以下の文章・・・

「医師は、あなたの身体が食物から吸収するリンの量を抑えるために

リン吸着剤を勧めるかもしれません。しかしこれらの薬は少ししか役に立ちません。

食事中のリンの量を制限する必要があります。」は衝撃的で

「食事改善の必要性とリン吸着剤を信用しすぎないこと」が大事だと教えてくれます。

一般にわんこに対して推奨されるオメガ3とオメガ6の割合は

1:5から1:10とばらつきがありますが

オメガ6脂肪酸の割合が多くなると炎症を引き起こしやすくなりますので

注意が必要です。

腎不全になると血圧が上昇しますので、ナトリウムは徹底して避けます。

今までもサーディンなどを選ぶ際にも塩分が付加されていないものを選んだりと

ナトリウム量には注意してきましたが

今回、低リン食への移行でサーディンはリンが多い食品なので中止しました。

ヒトの腎臓病に関する情報では腎臓病にビタミンDが勧められますが

わんこには過剰症にならないよう非常に注意が必要です!

ヒトの腎臓病に関する情報をそのまま当てはめると大変危険です。

以下はFDAの記載です。

Vitamin D is an essential nutrient that helps dogs regulate the balance and

retention of calcium and phosphorus.

However, extremely high levels of vitamin D can cause serious health problems.

Vitamin D is a fat-soluble vitamin, so unlike water-soluble vitamins,

when a dog or other animal - gets too much,

the excess is not rapidly excreted in his or her urine.

Instead, it's stored in fat tissue and the liver.

Excessive vitamin D can lead to kidney failure and even death.

ビタミンDは、犬がカルシウムとリンのバランスと保持を調節するのに役立つ必須栄養素です。

しかし、極端に高レベルのビタミン D は深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

ビタミンDは脂溶性ビタミンであるため、水溶性ビタミンとは異なり、

犬や他の動物が過剰に摂取した場合、過剰分は尿中に急速に排泄されずに脂肪組織と肝臓に蓄えられます。

過剰なビタミンDは、腎不全や死に至ることさえあります。

ちなみにわんこでのビタミンD中毒の症状は0.1mg/kgという低用量で見られ、

成犬の致死量は2mg/kgという低さです。

ビタミンDはサプリとして(単体で)わんこには推奨されない理由も書いています。

身体を健康に保つにはいろいろな栄養素が必要ですし、バランスが重要です。

バランスに注意しながら、その中で有害なものを削除する必要があります。

そんな中で、「制限があっても美味しいこと」もとっても大切です。

しっかり考え抜いて作ったものも食べてくれなければ本末転倒です。

なので「現在の病状に害にならなくて嗜好性の高いもの」を選ぶ必要も出てきます。

体重維持と必要な栄養バランス、カロリーの補給に注意しながら

食事の組み立てに必要な栄養素を書き出してみます。

リンを抜く方法は2通りあります。

お水に1時間以上浸けること、または、茹でこぼすこと。

うちでは水に触れる表面ができるだけ多い「ミンチ肉」を選び、

フィルターを通したお水に1時間以上浸けてリンを抜き、

それを2回洗ったのち、2回茹でこぼしてから更に洗ってあげています。

推奨されるのは脂肪分の少ない赤身のビーフミンチ肉・ダック・白身の魚・卵の白身

CoCoっちのホリスティック獣医さんも卵の白身を推奨していますので、

我が家では朝は茹でこぼしたミンチ肉にお野菜のピューレやキノコの煮たもの、

細かく刻んだダンディライオングリーン、ポテトにオイルにサプリ類とクリルオイル

現在はターキーのミンチ肉を浸水して洗って茹でこぼして更に洗ってあげていますが

19日に受ける血液検査の結果を見てからビーフに切り替えようかなと思っています。

夜は茹でこぼしたミンチ肉の代わりに白身だけのポーチドエッグをあげています。

(タンパク質源以外は朝と同じものですが、トッピングを少し変えます)

我が家ではケール・ダンディライオングリーン・ビーツ・イタリアンパセリ・

ブロッコリー・カラーチャード・トマト・ブルーベリー・アップルなどを

ピューレにしたものを生食時代からずっとあげていますが、

現在の低リン食に移行してからもお野菜と果物はこの形であげています。

こちらのある腎不全の子が使用していたのはインゲン・コラードまたはケール・

パセリ・ニンジン・りんごで、時々ブロッコリーでした。

コラードはケールよりもリンは少ないのですが、栄養価はケールの方が高く、

ほぼすべての栄養素を含みますので、我が家ではケールを使っています。

ウェブサーチの結果でこちらの慢性腎不全の子を持つ子のママの投稿では

彼女の栄養管理士のお勧めはリノール酸とαリノール酸を含むキャノーラオイルですが、

キャノーラオイルはそのほとんどがDMG(遺伝子組み換え)なので我が家ではチョイスしません。

その中で参考にさせて頂いたのは脂肪の量(栄養管理士によるもの)

15パウンドの犬に対して小さじ2のオイルなので、CoCoっちは5パウンドなので小さじ2/3くらい

うちでは心臓に良いオリーブオイルや中鎖脂肪酸であるココナツオイルを選びました。

ある文献ではカロリー補給のための脂肪としてチキンファット(鶏の脂肪)を推奨していますが

チキンファットはオメガ3とオメガ6の割合が1:25と良くないのでうちでは使用しません。

* 一般に犬に対して推奨されるオメガ3とオメガ6の割合は1:5から1:10とばらつきがありますが

オメガ6脂肪酸の割合が多くなると炎症を引き起こしやすくなります。

我が家で炭水化物としてあげているのはサツマイモやポテトです。

(茹でることでリンは水中に出てしまいますが同時にカリウムも失われます)

私は穀物はわんこには必要ないと信じているので現在までライスはあげていませんでした。

低リン食への移行で試しに1回だけライスをCoCoっちにあげてみましたがそのままでは食べず。

ご飯に混ぜても「なんだか微妙です」ってお顔をしていました。

今も穀物はわんこには必要ないと信じているので

今後どうしてもやむを得ないという段階まであげるつもりはありません。

ただ、重要な部分があったので、以下、記述しておきます。

一般に白米よりも玄米の方が栄養価が高いと言われているように

精製されたものよりも精製されていないものの方が健康に良いという考えが一般的ですが

「リンに関しては、精製されたものの方が精製されていないものよりはるかに少ない」

・・・ということを覚えておいてください。

脂肪の少ない肉類(リンに注意!)として茹でこぼしたお肉

バナナ・パプリカ・サツマイモなどで補充しています。

クリルオイルで補充

(生食をあげていた時はサーディンでも補充していましたが高リンの為中止)

カリウムは血圧を下げてくれるのでバナナやポテトで補給しています。

CoCoっちはバナナをパピーの頃から食べています。

以前にチュ~ちゃんが心臓専門医からカリウム補給にバナナが良いですよと言われても

食べ慣れていなかったのでどうしても食べなかったことがあり、

将来的なことを考えてCoCoっちにはパピーの頃から食べる習慣をつけていました。

カリウム補給として最近のCoCoっちのお気に入りはフィンガーリングポテト。

茹でた色とりどりの小さな可愛いポテトが大のお気に入りです。

もちろんリンを抜くために「たっぷりのお水」で茹でてあげます。

こんな感じのポテトです。↓

* 初期から中期の腎不全ではカリウムは制限されませんが、

重度の腎不全の場合はカリウム制限が必要な場合があります。

その場合は、カリウムは水溶性なので細かく刻んで茹でこぼすと抜くことができます。

卵の殻は天然のカルシウム素材でリンを吸着させるのに役立ちます。

身体に吸収されやすいカルシウムにしてお食事に加えてあげます。

* カルシウムサプリメントはカルシウムが不足している場合にのみ安全で推奨されますが、

それ以外の場合は、過剰摂取や体内バランスの崩れを防ぐために、

カルシウムレベルを注意深く監視する必要があります。

(ビタミンD、鉄と並んで、サプリメントとして摂った場合は過剰摂取に注意)

我が家では「リンを吸着させるため」と「リン吸着剤を止めたい」ので

卵の殻でカルシウム補給をしています。

卵の殻はそのままでは吸収が悪いので

ちょっと「分解して吸収しやすくしてから」あげます。

卵の殻はそのままでは水に溶けない「炭酸カルシウム」です。

炭酸カルシウムをリンゴ酢などの「酢酸」と反応させると

水に溶ける形の「酢酸カルシウム」と「二酸化炭素」と「水」に分解されます。

化学式はこんな感じ↓

CaCO3 + 2CH₃COOH → (CH₃COO)₂Ca + CO₂ + H₂O

卵の殻(炭酸カルシウム) 酢酸(食酢の成分) 酢酸カルシウム 二酸化炭素 水

(水に溶けない) (水に溶ける)

* この動画を作った時はまだBARF(生食)時代です。

心臓と腎臓の両方を守る栄養素であるCoQ10はサプリとしてずっと使用中

腎臓病になると吐き気が起こるためにその抑制のために処方されています。

(CoCoっちは吐き気もないし、腎臓病もそのレベルではないと思うので、

この部分は腫瘍専門医と私の感じる部分は食い違いがあります)

* 胃酸を抑える薬は長期使用により、腎臓に負担がかかり腎不全を悪化させますが、

H2ブロッカーであるPepcid、Tagamet、Zantacはその問題を引き起こす可能性が低いため

CoCoっちにはPepcidが処方されています。が、できれば使いたくないのが私の考えです。

13年続けてきたがっつりBARFから低リン食へ。

まだまだ始めたばかりなので試行錯誤ですが、

ここ1か月の情報をまとめておきました。

今後、検査値によって緩和したり制限したりが変わってきますが

CoCoっちの腎臓と心臓をしっかり守りながら、サルコーマの再発も防ぐ食事

(サルコーマは現在まで再発していません)工夫してゆきます。

愛するわが子と二人三脚(食べてくれないと意味がないので

食べてくれるだけでCoCoっちは一生懸命に頑張っているのです)

これからもポジティブに楽しく頑張ります!!

秋ですね~!空が高く、雲が秋の雲に変わり、

気温が下がってくる分、空気がとても澄んでくる季節、

みんな元気に過ごしていますか?

マイアミはこの季節でも昼間は30℃くらいあるのですが、

朝夕は22℃くらいまで下がる日もあり、過ごしやすい季節です。

お散歩道にトンボが飛んで、見上げれば秋の雲。

CoCoっちと「秋だね~!気持ちがいいね~!」ってニコニコ歩きます。

みんなにとって、この秋はどんな秋かな~?

実りの秋・食欲の秋・お散歩の秋・旅行の秋・アジリティの秋、

お友達といっぱいお約束の秋、どれもうんとワクワクな秋ですね。

実りの秋と言えば、我が家の小さなマルベリーの木にまたお花が咲き

まさかの今年4回目の収穫が期待できそうで、ビックリ!

エンドレスで収穫できてる可愛い可愛いマルベリーツリーです。

みんなも収穫の秋の美味しいものを食べて、体力付けて、

元気いっぱいに、素敵な季節をうんと楽しんでね!

Oct.2022

© Paw Paw Club Inc. All rights reserved.